Prix Antoine-Grégoire – Appel de candidatures 2024

Le Prix Antoine-Grégoire est un Prix Hommage en l’honneur du fondateur de l’ATUQ. M. Grégoire a été, entre autres, directeur général de la Société de transport de l’Outaouais de 1980 à 1995. Il a été sacré Grand citoyen de Gatineau en 2006. Il est décédé en 2010 à l’âge de 85 ans.

Le prix qui porte son nom est remis annuellement par l’ATUQ à une personne œuvrant ou ayant œuvré au cours de sa carrière, pendant une période significative, dans le domaine du transport collectif au Québec, soit au sein d’un organisme de transport, d’un organisme connexe, ou qui a contribué de façon appréciable à l’évolution de la mobilité urbaine et/ou à sa promotion.

Le prix qui porte son nom est remis annuellement par l’ATUQ à une personne œuvrant ou ayant œuvré au cours de sa carrière, pendant une période significative, dans le domaine du transport collectif au Québec, soit au sein d’un organisme de transport, d’un organisme connexe, ou qui a contribué de façon appréciable à l’évolution de la mobilité urbaine et/ou à sa promotion.

Pour toute question ou pour soumettre une candidature, veuillez communiquer avec l’équipe du colloque au colloque@atuq.com.

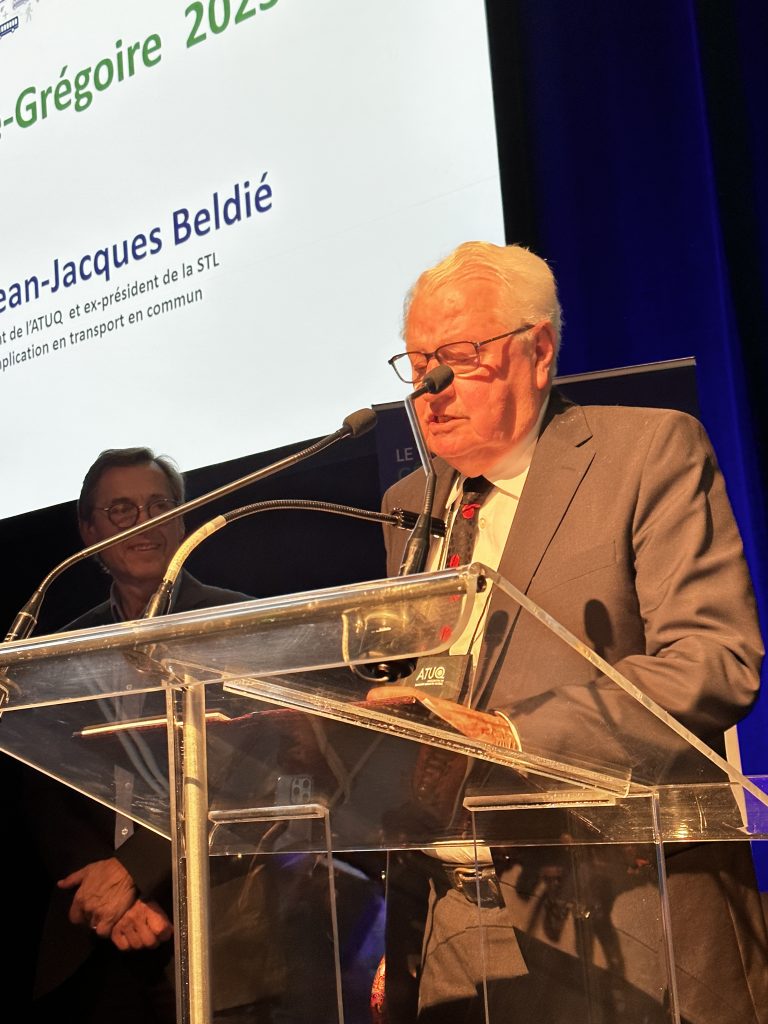

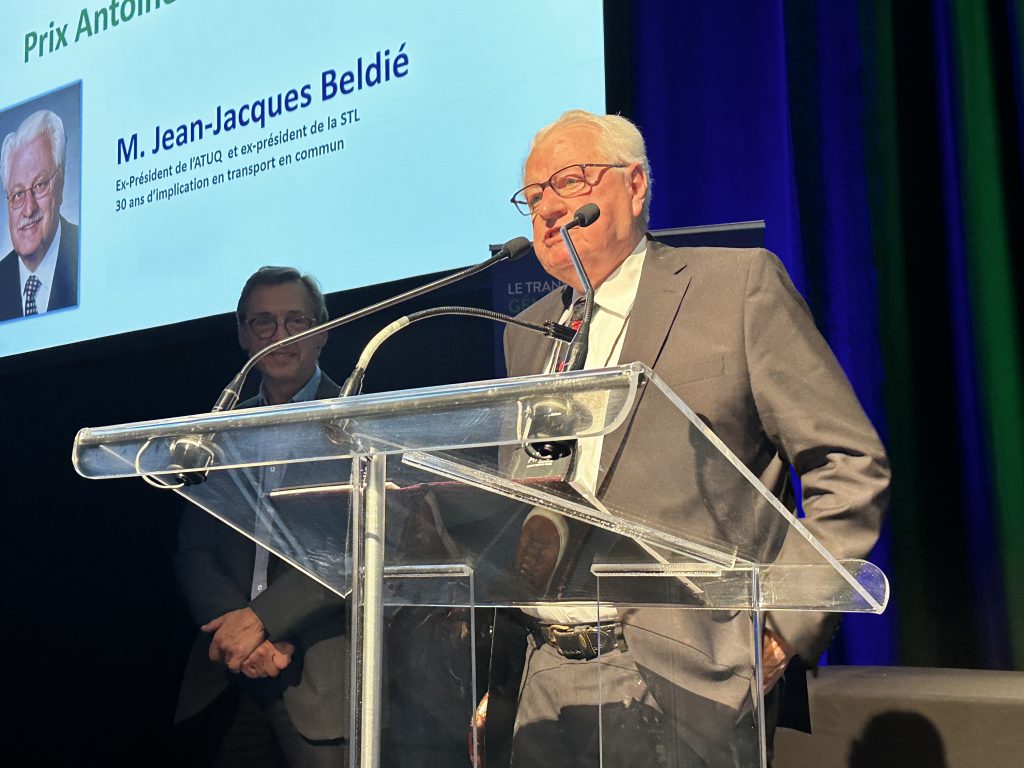

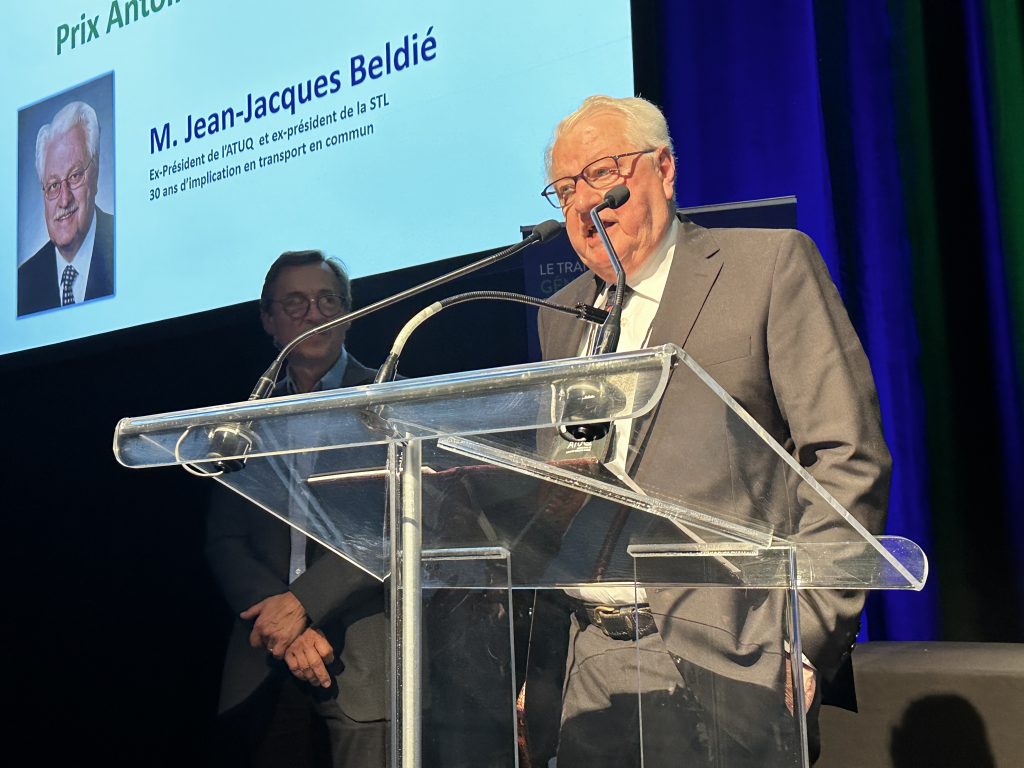

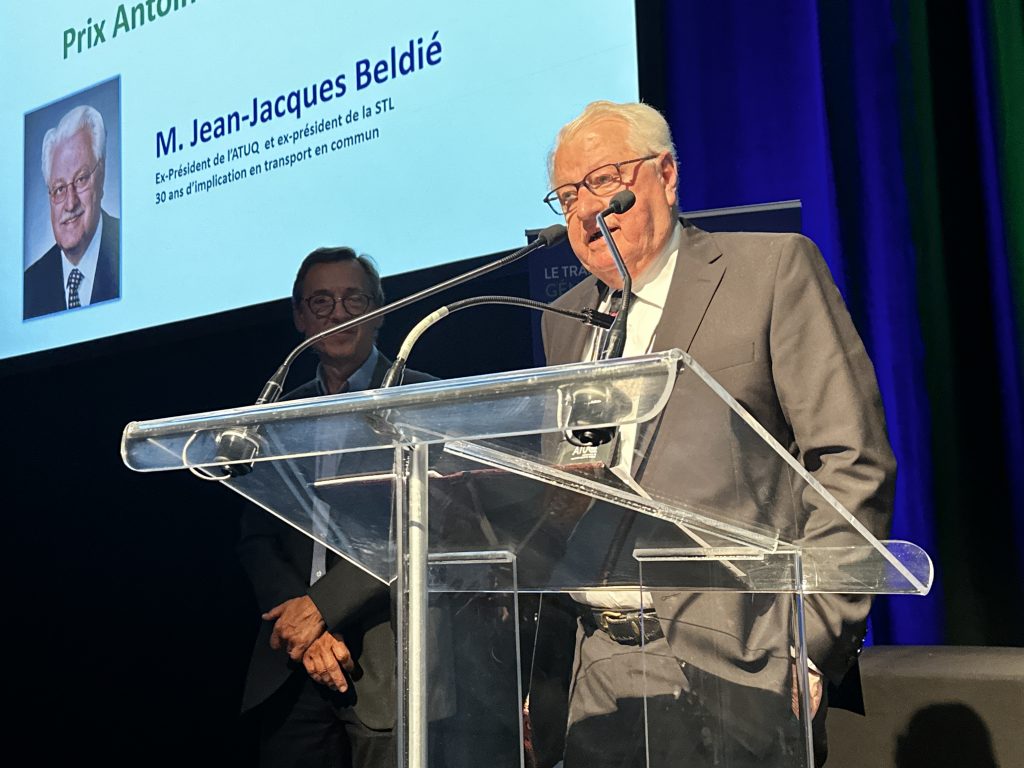

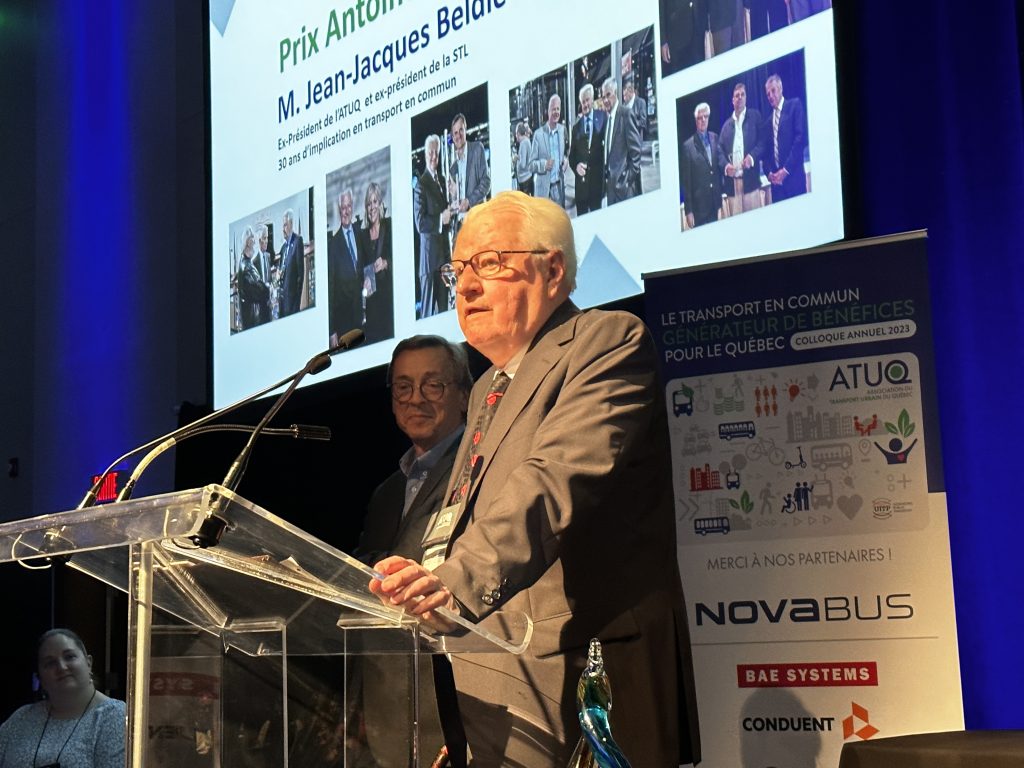

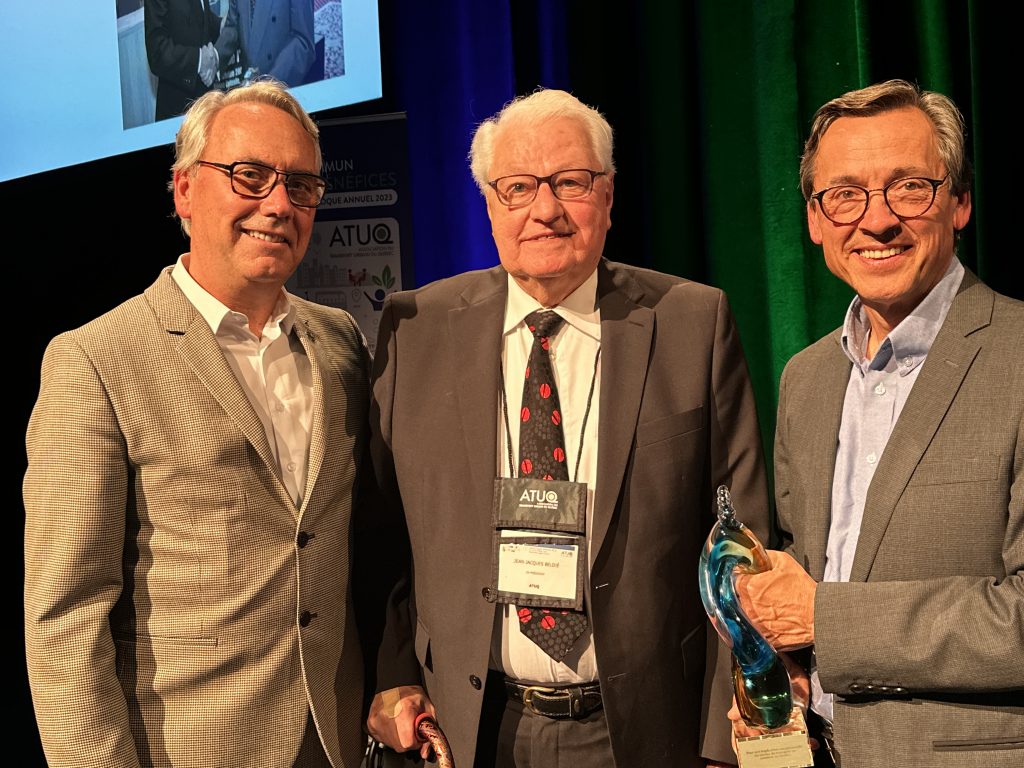

Récipiendaire 2023

M. Jean-Jacques Beldié

Ex-président de l’ATUQ (2001 à 2013) et de la STL (1991 à 2013)

Liste des récipiendaires précédents:

2008 Jean-Marc Rousseau

2009 Claude Martin

2010 Liguori Hinse

2011 Florence Junca-Adenot

2012 Normand Carrier et Pierre Giard

2013 Yves Devin

2014 Pierre Rocray

2015 France Dompierre

2016 Michael Roschlau

2017 Robert Chapleau et Huguette Dallaire

2018 Marie Turcotte

2019 Catherine Morency

2020 François Pepin et Trajectoire Québec

2021 Georges O. Gratton

2022 Benoît Robert

2023 Jean-Jacques Beldié